Interview / クローズアップ東京人

Vol.1

「両手の会(りょうてのかい)」創始者、医師

井上 肇さん

2023.10.27

Profile

井上 肇(いのうえはじめ)

1933年東京都世田谷区成城生まれ。戦時下の小学校時代を送る。1962年東京大学医学部整形外科教室に入局。1968年医学博士号取得。イタリア政府留学生として、ボローニャ大学にて「成人股関節疾患」の研究に従事。1970年都立大塚病院整形外科医長。1972年東京都海外研修員として、米国・スウェーデン・イタリアにて「リハビリテーションと老人問題」を研究。1973年、聖路加国際病院(現・聖路加国際大学)に移籍し、整形外科・リハビリテーション科担当医長を経て部長に。現在、聖路加国際病院整形外科名誉医長。病院医時代に、住まいがある東京・目白に下落合整形外科診療所を開業し、現在も当所にて診療を行う。1996年に「左手の会」を発足させ、2016年に「両手の会(Ryote no Kai)」を創設。2020年に著書「左手で字を書けば脳がめざめる」<冬樹舎(とうじゅしゃ)刊>を上梓。両手使いを広める活動を行っている。

|

「左手で字を書けば脳がめざめる」 |

|---|

両手で字が書ける両手使い者を育成すれば、多くの眠っていた脳が目覚め、日本に新しい文化が生まれることが予想されます。

長年、東京で整形外科医を務めてきた井上肇さんは、一人でも多くの人が、Successful Aging を享受できるようにと、2016年にボランティアで「両手の会(Ryote no Kai:Both Hands Association )」を立ち上げました。活動の中心は、左利きの人は右手で、右利きの人は左手で字を書けるようにする両手書字の訓練。両手使いになることは、認知症予防を始め多くの効用があると期待されます。「クローズアップ東京人」第1回は、両手の会創始者・井上肇医師へのインタビューです。

❶ 両手使い者を増やすことが、日本の医療財政救助の一助となる。

── 両手の会は、具体的にどんな活動をする会なのでしょうか。まず、その活動内容を教えてください。

井上肇氏(以下、「井上」):両手の会の構想は30年ほど前からあり、1996年に、当時勤務していた聖路加病院で、病院スタッフや患者さんに呼びかけて始めた「左手の会」というサークル活動が、両手の会の前身です。その後、2016年に創立した「両手の会」では、毎回、私が、テーマを変えて健康への意識改革のためのお話しをして、その後に参加者全員が、非利き手で食事をして、非利き手書字の訓練をします。次の会までの1カ月間には、「非利き手で40字日記を書く」という宿題を出します。日記には、その日の天候、事件、食事の内容などを書きます。1日を思い出して短い日記を書けば、自分の老化度を確かめることもできます。それに、毎日、日記を書いていると、目に見えて非利き手書字がうまくなるのもわかります。もう一つの宿題は、プレゼンテーションの義務付けです。プレゼンテーションのタイトルを決めて、資料を探して、パワーポイントというソフトを使用して編集するまでを行ってもらいます。プレゼンは次の会で、発表してもらいます。

1996年11月、聖路加病院で開催された第1回「左手の会」。この会が礎となり、2016年に「両手の会」が創設された。

── なかなかハードな宿題ですね(笑)。井上さんは、整形外科医というお仕事を通して、両手の会をたちあげたそうですが、どんなきっかけだったのでしょうか?

井上:きっかけは高校の同窓会です。出席すると必ず私の前に、行列ができるんです。どの友人も、医師である私に、自分や肉親や友達の病気や身体の心配事を相談に来るわけです。しかし病気については体を診ないとプロの答えはできないですから、曖昧な答えにとどまらざるを得ません。とはいえ大きな不安をかかえる友人たちに、医師として何かしてあげられないかと考えたとき、健康や老後のことであれば相談に乗れるのではないか。どこかに場を設けて、彼らに、ボケ予防を含めたいわゆるサクセスフルエイジングの方法を伝えてあげようと思いついたのです。

もう一つのきっかけは、整形外科医として患者さんに接する中で、脳血管障害やケガなどで、利き手が使えなくなくなる人々を数多く診てきたことです。利き手が使えなくなって最も困るのが、字を書く、箸やスプーンを使って食事をするなど、昨日までできた日常生活が突然できなくなることです。そういった患者さんは、作業療法士などの指導の元で、非利き手を使えるようにするトレーニング(利き手変換訓練)を開始することもありますが、そう簡単にはマスターはできない。年齢が高い患者さんほど、途中で訓練を諦めて、字も書けず、食事も一人ではできない要介護者になってしまうことも多いのです。そこで「元気なときに、非利き手も使えるようになって備えておけば、利き手が使えなくなったその日から反対の手が100%能力を発揮できる」と考えたのです。現代の治療法は、泳げない人が水の中に落ちるのを見て泳ぐ練習をさせているようなもの。最初から泳げるようにしておけばよいではないか、という発想です。

私の母校の成城学園には成城クラブというクラブハウスがありまして、そこで声をかけて会員を募り、毎月1回、両手の会を開催するようになりました。

── 水に落ちたカナズチ(泳げない人)に泳ぎを教えるのではなく、全員泳げるようにしておけばよい。同様に、全員が「両手使い」になっていればよい、という発想ですね。単純な方法ですが、だれも考えつきませんでした。

井上:だれもこの方法に気付けなかった理由は、発病しない限り適応されない「健康保険法」という日本の法律にあります。医師をはじめ治療者はこの法律の呪縛から抜け出せず、前例主義にしばられ、「鳥の目」で物を見ることをしませんでした。その結果が、110兆円の国家予算に対し国民医療費が43兆円、介護費11兆円というバランスです。世界に冠たる日本の国民皆保険制度は、今や財政破綻の危機にあります。特に、死亡前10年間の要支援要介護生活での医療費大量消費が大きな要因です。要支援要介護10年間の短縮は、喫緊の問題です。両手の会は、要介護になる3大原因の2つ、「認知症」と「脳血管障害」に介入することによって、この10年間の期間短縮を目指しています。元気なうちに両手使いになっておくことは、日本の医療財政危機救助の一助となる効果が期待されるのです。

両手の会には、3つのモットーがあります。それは、「やったことがない、だからやる」。「すべては元気なときに始めよう」。「備えよ。常に(Be prepared)」。たとえば、夫婦なら、お互いの仕事を交換することをすすめています。やったことがないお互いの仕事を元気なときにできるようにしておくと、いざというときに困らないからです。男性は料理・買い物・掃除・洗濯・近所付き合いなどを、女性は器具の修理や大工仕事などを行うわけです、両手書字も、いま元気なときに練習を始めることが大切です。

画家として活躍する奥さまの榊美代子さんと。井上医師の提案で夫婦の仕事を交換することも。

❷ 非利き手書字は、普段使われていない部分の脳を刺激するので、認知症予防にも効果的。

── ところで、だれでも、練習すれば非利き手で字を書けるようになるのでしょうか。

井上:手の麻痺や認知症がなく元気な人であれば、練習すれば書けるようになります。右手でカバンを持っている人に、「左手でもちあげて」と言えばすぐにできますが、右利きで字を書く人に、「左手で字を書いて」と言ってもすぐにはできません。手には内在筋という20ほどの細かい筋肉があり、それらがうまく協調した時に字が書けるのです。私の場合、右手で書く自分の字が固まるまでに20年かかりました。ということは、左手書字も時間がかかるはずです。利き手とは反対の脳の領域を、コツコツと長期に渡って刺激していくことが必要なのです。だから日記がいいのです。

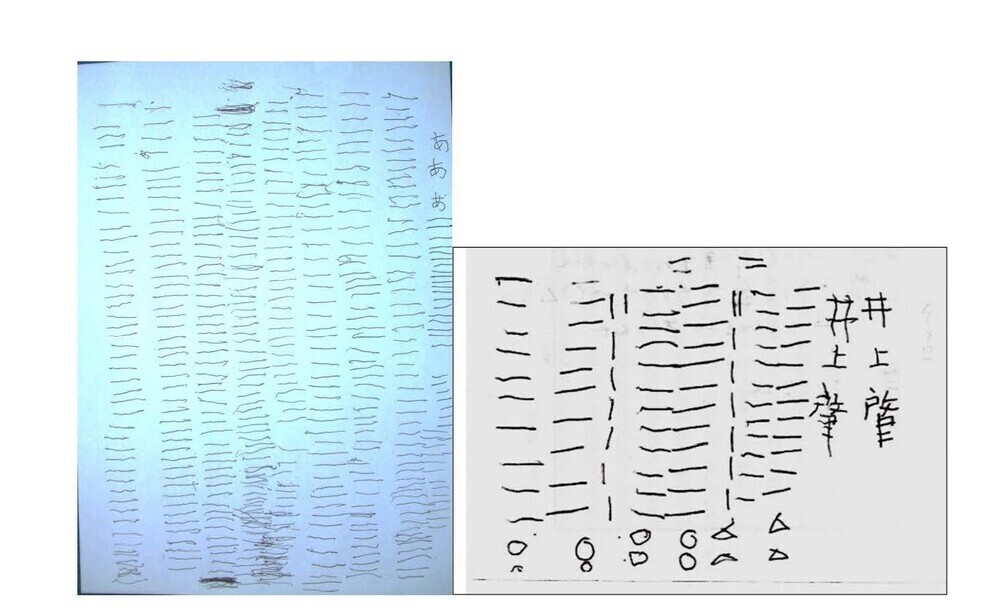

井上医師の最初の頃に行った左手書字。練習は、線を引くこと、簡単な図形を書くことから始める。

── 書字以外に、非利き手をどのように使って生活していらっしゃいますか?

井上:私は、日常生活動作(ADL)で、なるべく左手を使うようにしています。ボタン掛け、お皿を洗う、歯磨き、食事など、常に左手使いを心がけています。会発足当時からの会員からは、日常生活で自然に両手使いができるようになった、毎日の非利き手日記が楽しくできるようになった、などの声が聞かれます。

── 両手で字が書ける、両手を使える人になることは、どんなメリットがあるのでしょうかか。生活面の変化、脳の活性化の観点からお話しください。

井上:非利き手で字が書けるようになると、箸使い、ボタン掛けなどの細かい動作も上手になります。右手が疲れたら左手を使うこともできます。左右の体のバランスがよくなり、歩く、立つ、座るなどの日常の動作がスムーズになったという声もよく聞かれます。

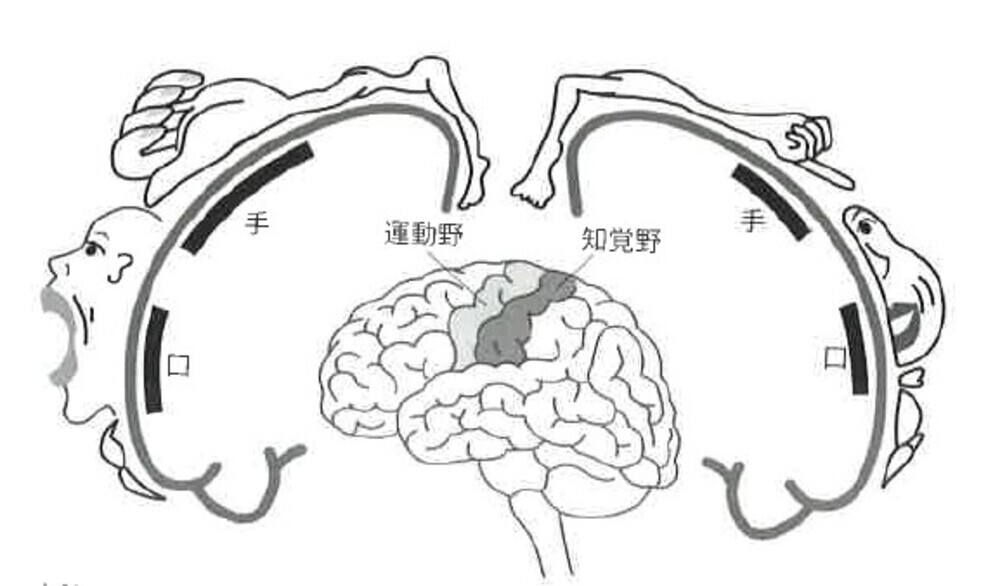

カナダの脳神経外科医ワイルダー・グレイヴス・ペンフィールド(1891-1976)が作成した有名な「ペンフィールドの脳地図」(下図)は、体の各部位の運動・知覚を、脳のどの場所がコントロールするかを表していますが、手と口が脳の大きな部分を占めていることがわかります。脳において手の中枢領域が頭抜けて大きいというこの事実は、文字を書く作業の難しさ、複雑さを物語っています。実際に使われている脳細胞はわずか5%といわれていますが、非利き手書字は、その未開発であった脳領域の細胞を刺激しますので、脳を活性化させ、ひいては認知症を予防することが期待されます。

ペンフィールドの脳地図。「手と口」をコントロールする場所が脳全体の約3分の2を占めている。『左手で字を書けば脳がめざめる』(井上肇著・冬樹舎刊)より。

※後半のインタビューでは、「両手の会」の今後、長生きの秘訣、趣味の蛙コレクション、などのお話しが続きます。次のページをご覧ください!

|

取材・文・動画編集

Wakako |

|---|

井上肇医師とは、私が健康雑誌の編集者だった時に知り合って、とても長いお付き合い。ハンサムな容姿とやさしいお人柄は昔と変わりません。井上医師が主宰する「両手の会」のことを聞いて、「両手で字が書けるなんてカッコイイ!」と思いました。「やったことがない。だからやる」という両手の会のモットーに従って、私も、最近、左手書字の練習をスタート!両手使いになって、みんなに自慢したいな!

|

写真&動画撮影

M.Suematsu |

|---|

最新のお散歩コース

|

鶴見線の旅&生麦旧道歩き/神奈川県横浜 |

|---|---|

|

虎ノ門ヒルズを歩く/東京 |

|

渋谷・青山(青渋)を歩く/東京 |

|

東京国立博物館を巡る/東京 |

|

麻布台ヒルズを歩く/東京。 |

|

渋沢栄一ゆかりの王子へ/東京。 |

|

神田神保町古書店街を歩く/東京。 |

|

乗り物で行く山下公園/神奈川県横浜。 |

|

横浜中華街/神奈川県横浜。 |

|

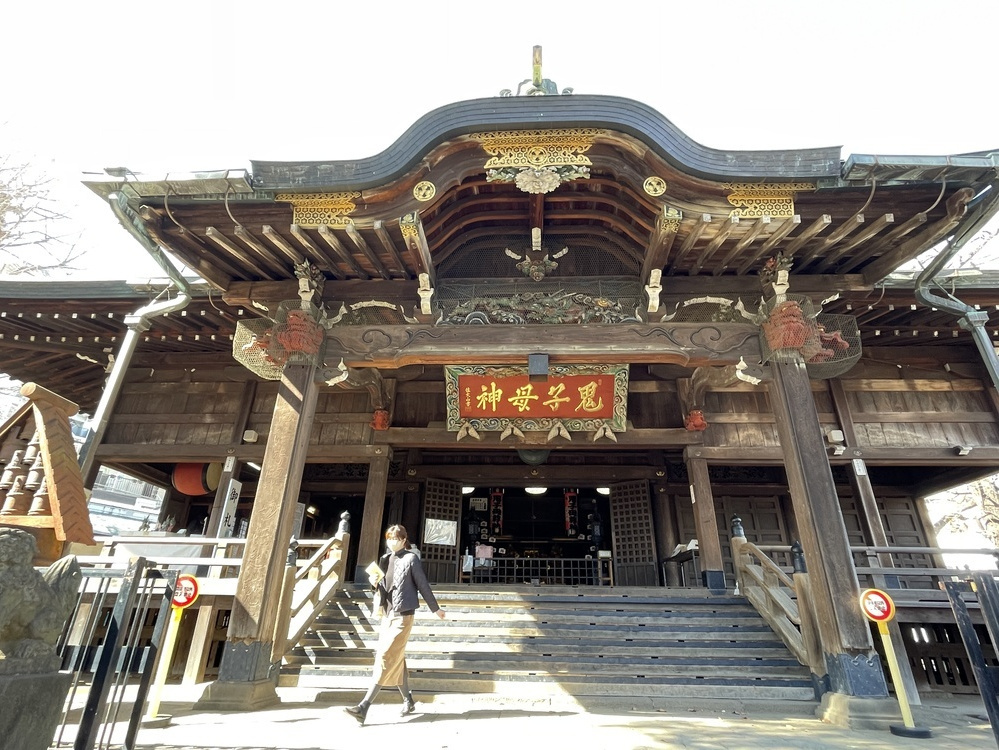

雑司が谷・護国寺/東京。 |

|

山手/神奈川県横浜。 |

|

目白台・関口/東京。 |

最新の連載記事

|

[%category%]

[%title%]

[%article_date_notime_dot%] |

|